※本記事は前編となります。後編はこちらをご覧ください。

近年、データベース研究は医療・製薬分野の意思決定においてますます重要になっています。しかし、臨床現場の実情を踏まえた適切な研究デザインの構築は容易ではなく、多くの研究者や臨床医がその点に課題を感じています。

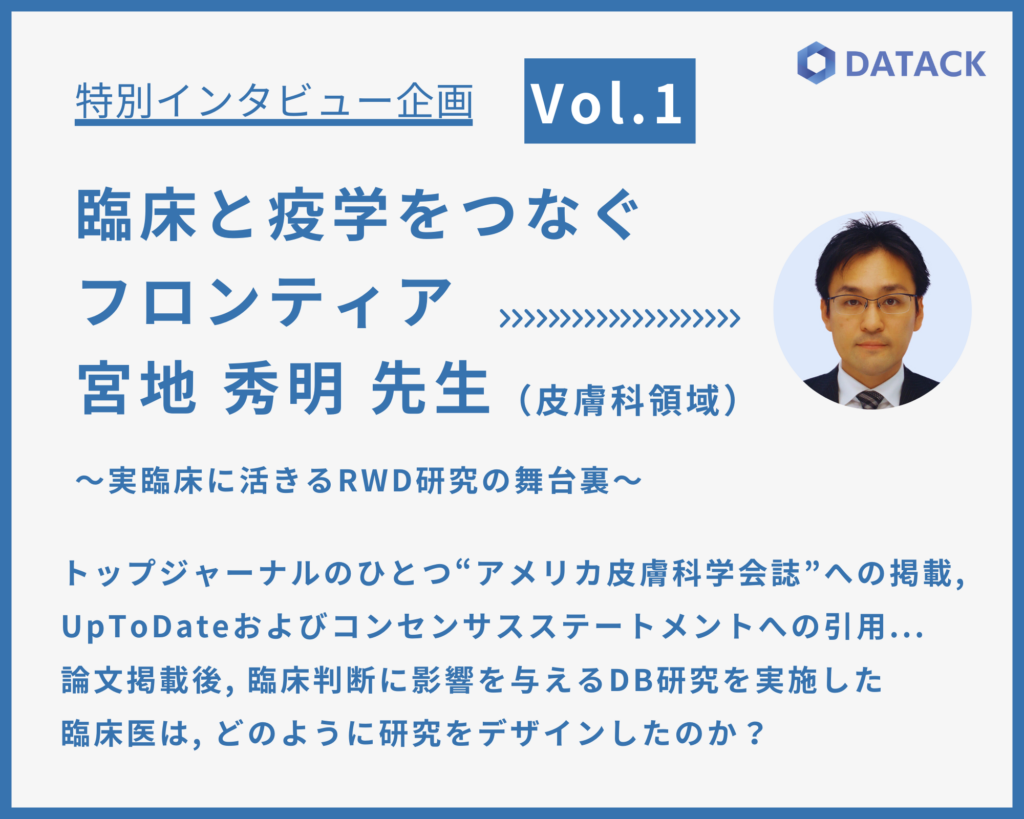

そこでデータックは、実臨床の経験や知見をもとにデータベース研究を実施された臨床医にインタビューを行うこととしました。第1回となる今回は宮地秀明先生(千葉大学医学部附属病院)にご協力いただき、2022年ごろに実施された汎発性膿疱性乾癬に関するデータベース研究について、データック代表の二宮がお話を伺いました。記事は前編と後編(近日公開予定)に分かれています。

この記事では、研究の臨床的背景や意義、研究デザインの工夫、実臨床へのインパクトなど、実際にご自身で検討、実施された貴重な経験談をお話しいただいています。これらの内容をRWD Naviでお届けすることで、データベース研究に携わる皆さまの一助となることを願っています。

宮地 秀明(みやち ひであき)先生プロフィール

2013年、千葉大学医学部医学科を卒業。

同年から千葉市立青葉病院にて初期臨床研修を行い、2015年より千葉大学医学部附属病院で医員として勤務。2020年に千葉大学大学院医学薬学府博士後期課程を修了。同年、皮膚科専門医・指導医を取得。その後、2021年より皮膚科助教などを経て、2025年4月現在はMassachusetts General Hospital(Harvard Medical School)へ留学し、Research Fellowとして研究に従事。

専門は皮膚免疫学、臨床疫学、データサイエンス。小児喘息やアトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎などの病因解明を目指し、大規模臨床データや各種オミクスデータを用いた疫学的解析に取り組んでいる。

宮地先生が実施されたデータベース研究の概要

日本国内における汎発性膿疱性乾癬(のうほうせいかんせん, Generalized Pustular Psoriasis: GPP)の入院患者を対象とした後ろ向きコホート研究。投与された薬剤の種類に基づき、患者を以下の3群に分類し、各群の患者背景、治療内容、および臨床アウトカムを検討した。

1. 生物学的製剤投与群

2. 生物学的製剤以外の経口薬投与群

3. 副腎皮質ステロイド単独投与群

データベース

・レセプトデータ

・DPC(Diagnosis Procedure Combination)データ

手法

日本の全国入院患者データベース(DPCデータベース)を用いて、2010年7月から2019年3月までに入院を要したGPP患者1516例を抽出した。対象患者を以下の3つの治療群に分類し、それぞれの患者背景、治療内容、および臨床アウトカムを比較検討した。

1. 生物学的製剤投与群(n = 294)

2. 生物学的製剤以外の経口薬投与群(n = 948)

3. 副腎皮質ステロイド単独投与群(n = 274)

主要な結果

・生物学的製剤を投与された群は、他の2群よりも若く、合併症が少ない傾向が見られた。

・生物学的製剤を投与された群では、他の2群と比較して院内死亡率が低い傾向が認められた。

Miyachi, H., et al. (2022). Treatments and outcomes of generalized pustular psoriasis: A cohort of 1516 patients in a nationwide inpatient database in Japan. Journal of the American Academy of Dermatology, 86(6), 1266-1274.

臨床的背景

二宮)宮地先生が普段患者さんを診療している中で感じている臨床課題に基づいて、この研究を着想されたのだろうと想像しています。今回のDB研究を実施された背景を教えてください。

宮地)私は乾癬の専門外来を担当していたため、希少疾患・難病である汎発性膿疱性乾癬(以下、GPP)の患者さんを数多く担当していました。治療法が進歩してきている一方で大規模なデータは少なく、希少疾患のため症例報告がメインでした。システマティックレビューでも200〜300例程度だったため、もう少し大きな規模で網羅的に解析できればとの考えから、レセプトデータやDPCデータベースに着目しました。

二宮)エビデンスに空白の領域があったということですね。疾患とその治療を取り巻く状況についても、詳しく教えてください。

宮地)GPPの急性期は全身性の炎症が強く、治療に難渋することの多い疾患です。生物学的製剤が登場する以前は、シクロスポリンや内服ステロイド、エトレチナートというビタミンA誘導体などが主に治療に用いられていました。その後、TNF阻害剤などの生物学的製剤が使用されるようになりましたが、TNF阻害剤は投与前に結核の除外診断を要するなど、急性期の状況では使用判断が難しいケースもあります。そのため、こうした急性増悪時の治療方針については、カンファレンスで頻繁に議論されてきました。

その後2015年に登場したIL-17阻害剤は比較的副作用が少なく、治療効果の発現も迅速であると評価されていました。こうした背景もあり、GPPの治療における生物学的製剤間の比較に関心を持っていました。今回の研究ではDPCデータベースのみで294例の生物学的製剤使用患者データを集めることができました。システマティックレビューで報告されている200〜300例に匹敵するデータが国内のみで得られたことは、今後の治療指針を考える上でも非常に価値のあることだと感じています。

二宮)宮地先生のご経験や知見がぎっしり詰まった研究ですよね。臨床の場での薬剤の使い分けが難しいという実体験・課題に基づいて、製剤間の違いも見たかったということですね。

論文投稿後の反響

二宮)論文投稿後の反響についてはいかがでしたか?

宮地)反響はとても大きかったです。論文の投稿先であるアメリカ皮膚科学会誌(Journal of the American Academy of Dermatology)は皮膚科領域のトップジャーナルの1つとされていますが、日本のみのデータでありながらそのようなジャーナルから貴重な論文であると評価をいただけたことは嬉しく思っています。その後、UpToDateやコンセンサスステートメントへの引用、日本乾癬学会での表彰なども受けたほか、Google Scholarではこれまでに90回ほど論文が引用されています(2025年2月時点)。

二宮)臨床医としては、UpToDateに引用されるのは非常に喜ばしいことですね。医師を含む関係者の行動変容に繋がりうるようなコメント・エピソード等はありましたか?

宮地)私の中で、この研究の最大のインパクトは「複数の生物学的製剤間の比較」だと考えていました。しかし、意外にも「ステロイド単独では予後が悪い」という点に注目し、「ステロイドだけではなく、生物学的製剤や免疫抑制剤の治療を優先すべきだ」というエビデンスとして使用されたと、研究会で私のところに報告に来てくださった先生方もいらっしゃいました。最近では、この研究結果が死亡率の論証にも活用されており、当初予期していなかった点が評価されていることに驚きと喜びを感じています。私が最も重要だと思っていた部分ではなくとも、医師や関係者にとっては有益な情報となり、アクションを起こすきっかけとなったことが嬉しいです。

二宮)エビデンスをつくる、つたえる、つかうという考え方があるように、エビデンスをつくるだけでは臨床への影響が十分ではないことも多いですから、宮地先生の創り出されたエビデンスが臨床医の行動変容にまで繋がったというのは本当に素敵な結果ですね。

膿疱性乾癬(GPP)の実態と臨床の実情

二宮)ここからは疾患や臨床の実情を伺ったうえで、宮地先生の研究を深掘りさせてください。GPPは指定難病であり、診断が難しい疾患であるとされていますよね。臨床医の立場から、この疾患の診断精度や実態についてはどのようにお考えですか?

宮地)GPPは指定難病(37)かつ希少疾患ですが、発熱や紅斑、膿疱が出てくるという比較的わかりやすい皮膚症状を示します。そのためトレーニングを受けた皮膚科専門医であれば、疾患を疑って診断の候補の1つとして挙げることは難しくないと思います。ただ、鑑別については難しいこともあり、特にGPPと似ている皮膚症状を呈する薬疹などとの区別が困難なケースも少なくありません。

また、GPPには「(一過性ではなく)増悪と寛解を繰り返す」という定義があります。当然ですが、増悪と寛解を繰り返すよりも寛解を維持するほうが患者さんとしては望ましいですから、初回発症後の治療を継続して寛解を維持しようと考えます。そのような方針で治療をすると、もしかしたら「二回目の増悪を見ないままGPPとして治療を受けており、実際は別の疾患であった」という偽陽性のケースが生じている可能性があります。

過去には、本当にGPPかどうかを確認するために、症状が改善したタイミングで治療を弱めたり中止したりして、増悪するかどうかを確認するようなケースもありました。ただそれでは患者さんも苦しいですし、無理に増悪させることは避けたいです。このあたりはジレンマとも言えるかもしれません。

二宮)予後として、GPPの初回発症で急性増悪し、短期間で亡くなる方はいらっしゃるのでしょうか?

宮地)急性増悪により短期間で命を落とす方もいるのは事実ですが、私の臨床経験では、過去10年間で亡くなった方はいませんでした。ただし、全身炎症や感染症の合併により、ICUに入院した方は何人か見ました。日本では医療が発展していることもあって死亡率は抑えられていますが、諸外国での死亡率はもう少し高いと考えています。初回発症で亡くなってしまった場合は診断に至らず、今回の研究の解析から漏れている可能性は考えられます。

二宮)GPPの実態が完全に分かっていないことによって、どのような診断・治療上の課題が生じていますか?

宮地)GPPを含む乾癬に関しては、これまで病態の解明と治療法の進歩が両輪のように発展してきました。T細胞やインターロイキン(IL)をどのように抑えれば良くなるのかなど、治療をしていく中で分かってきたところが多くあります。とは言え、疾患にはヘテロな部分があるため、全ての患者さんに同じ治療が効くわけではありません。例えばGPPの患者さんの中にも、遺伝子異常がある方とそうでない方がいらっしゃるとか、分かっていない部分も依然として多くあります。ただ、こうした遺伝子異常の差異をデータベースから判別することは難しいのが現状です。今後はDPCデータに加え、カルテデータなどを活用することで、より精緻な患者背景の理解や治療選択の向上が期待されます。

後編はこちらからご覧ください。

後編の目次

・研究デザインとデータベース特有の課題

・Methods: 各種定義における試行錯誤と工夫

・Results&Discussion: 結果の解釈

・まとめとメッセージ

コメント