※本記事は後編となります。前編はこちらをご覧ください。

後編の目次

・研究デザインとデータベースのリミテーション

・各種定義における試行錯誤

・Results&Discussion: 結果と考察

・まとめとメッセージ

- 研究デザインとデータベースのリミテーション

- 各種定義における試行錯誤

- 二宮)ここから患者定義を始めとする各種定義について伺っていきます。今回の研究では入院患者が対象となっていますが、入院の理由としてはどのようなことを想定されていたのでしょうか?

- 二宮)DPCデータベースを用いたということは、「主傷病名」や「入院の契機となった傷病名」といった項目で絞った形でしょうか?

- 二宮)患者定義の妥当性は高いのではないかという印象を受けているのですが、想定した入院理由についてのバリデーションについては実施されましたか?妥当性を高めるために工夫したことや課題などを教えてください。

- 二宮)宮地先生の臨床の知見やご経験が生きる場面ですね。患者定義の陽性的中率を下げる要因について伺います。患者定義はICD-10コードおよび全身治療(薬剤)とされていますが、「本当は含めたくないのに含まれてしまう」患者さんはいると考えられますか?

- 二宮)次に、患者定義の感度が下がる要因についての質問なのですが、「本当は含めたいのに漏れてしまう」患者さんはいますか?

- 二宮)研究の対象となった生物学的製剤やステロイドが、GPPとは異なる疾患や合併症に対して使用されている可能性や、それによる影響は考えられますか?

- 二宮)対象患者から「予定入院患者(予定検査及び維持療法)」が除外(exclusion criteria)されていますが、この意図を教えていただけますか?

- 二宮)対象薬剤を3グループ(生物学的製剤、生物学的製剤以外の経口薬、副腎皮質ステロイド単独)に分けていますが、臨床的にはこの3グループをそれぞれどのように理解・分類されていますか?それぞれの治療に分類される患者特性や臨床的状況、薬剤の使い分け等をお聞きしたいです。

- 二宮)今回、研究の対象期間としている2010年〜2019年の間に、薬剤や推奨される治療の変化もあったかと思います。その観点から、今回の研究をデザインする上で期間設定の別の選択肢、あるいはサブグループに分けることなどは検討されましたか?

- Results&Discussion:結果と考察

- 二宮)Table 3で、生物学的製剤のグループは他の治療グループに比べて入院中の死亡率(In-hospital mortality)や入院中の有病率(In-hospital morbidity)が低いという結果が出ていますが、その結果に影響を与える可能性のあるバイアスは何が考えられましたか?

- 二宮)同様に、Table 3で、生物学的製剤のグループは在院期間(Length of stay)が他の治療グループに比べて長いという結果が出ていますが、これにはどのようなバイアスが存在する可能性が考えられましたか?

- 二宮)生物学的製剤を使用した患者の在院期間(Length of Stay)が他群に比べて長いという結果について、「臨床医は入院初週には生物学的製剤を使わず、まず他の初期治療を試したり、スクリーニング検査を行ったりする傾向がある」との記載がありました。「入院が必要な重症患者に対しては、より早期に生物学的製剤を導入した方が予後が良い」といった仮説やエビデンスは立てられるでしょうか?

- 二宮)対象とした入院が初回なのか、あるいは増悪や再発によるものなのかを判別できないことは、本研究にどのような影響を与えると考えられますか?

- 二宮)臨床経験や先行研究を踏まえて研究をデザイン・解析し、その結果を見て一番意外だったことはなんでしょうか?

- 二宮)研究を振り返ってお話しいただきましたが、仮に宮地先生がもう一度同じ研究を実施するとしたら、どのようなところを工夫してみたいと考えられますか?

- 二宮)テクニカルなところというよりは、学会の方針やオペレーションの面でしょうか?

- まとめとメッセージ

- 本記事に関するアンケートのお願い

研究デザインとデータベースのリミテーション

二宮)そういった背景のもと、今回の研究をデザインした当初に見たいと考えられたTarget Populationはなんでしたか?そこからStudy Populationに至るまでのプロセスを伺えたらと思っています。

宮地)まずお伝えしたいのが、研究として実施したいこととデータベースが合致することは非常に重要だということです。私はもともと乾癬外来で診療を行っており、GPP(膿疱性乾癬)に限らず、尋常性乾癬を含めた全ての乾癬患者における生物学的製剤の治療成績を評価したいと考えていました。つまり、当初Target Populationとして想定していたのは、日本の乾癬患者全体でした。

しかし、当時アクセス可能だったDPCデータベースは入院患者の情報に特化しており、外来患者のデータは含まれていなかったため、対象を入院患者に絞る必要があったというのが前提になります。その中で、特にGPP患者は入院を要するケースが多いことから、DPCデータベースの特性を最大限活用できる対象であると考え、GPP患者にフォーカスしていきました。その結果、Study Populationとしては、「2010年7月から2019年3月までに入院を要したGPP患者1516人」が解析対象となりました。

二宮)GPPで入院が必要な割合としてはどれくらいなのでしょうか?

宮地)臨床医としては、急性増悪の場合は半数程度が初回で入院しているのではないかという印象があります。ガイドラインでは軽症、中等症、重症と分類されていますが、軽症の場合は外来で診ることも多くなってきています。

また、DPCデータベースでは皮膚科の重症度そのものを抽出することができないのですが、入院患者に絞ったことで、自ずと中等症から重症のポピュレーションを取ってくることができたとも考えています。

二宮)研究をデザインしたり、研究の軸を保ったりするためにも、今お話しいただいたような臨床の感覚は非常に重要ですよね。この流れにおいて、当初とは異なるコンセプトの研究となったとのことですが、その過程を振り返ってどのように感じられますか?

宮地)私が専門としてきた乾癬の中でも特に「膿疱性乾癬」に絞ったという点については、データベースのリミテーションなどを考慮しつつも、臨床的に意義のある方向にシフトできたと感じています。

初めての研究だったこともあり、皮膚科領域ではバリデーションがあまり行われていないなどの点で、どのように進めるべきか迷った部分もありました。ただ、最終的にはGPPに特化することで、より深い知見を得ることができたと考えています。

各種定義における試行錯誤

二宮)ここから患者定義を始めとする各種定義について伺っていきます。今回の研究では入院患者が対象となっていますが、入院の理由としてはどのようなことを想定されていたのでしょうか?

宮地)GPPによる全身炎症が最も多いです。さらに、合併症などにより入院する可能性もあるので、そのあたりはDPCのインクルージョンクライテリア等を実態に合うと思われる形で設定しました。

二宮)DPCデータベースを用いたということは、「主傷病名」や「入院の契機となった傷病名」といった項目で絞った形でしょうか?

宮地)はい。その二つに加えて、「医療資源を最も投入した傷病名」の上位2つまでを基準として使用しました。その3項目のいずれかに入っていれば、GPPによる入院であろうと判断したという流れです。皮膚科医が「膿疱性乾癬」と病名に記している場合、大きく誤っているケースは少ないという印象があります。正直なところ、この抽出基準の陽性的中率や特異度は不明ですが、諸外国の研究では「ICD-10コードが2回以上記録されていれば対象とする」というケースが多いため、それに準じた形で設定しました。

二宮)患者定義の妥当性は高いのではないかという印象を受けているのですが、想定した入院理由についてのバリデーションについては実施されましたか?妥当性を高めるために工夫したことや課題などを教えてください。

宮地)GPPは希少疾患のため、レセプト病名に付与されるICD-10コードの妥当性は比較的高いと考えています。「疾患の妥当性」という観点でも、年齢や性別の分布が日本の既報と整合しており、大きな乖離は見られていません。ただ、今回の研究では患者の入院理由を検証するためのバリデーションは実施できていないというのが実情です。

そのため、データ抽出の段階で、全く関係のないがんの手術などの入院を除外したり、「医療資源を最も投入した傷病名」の上位2つまでを含めたりすることで、GPPが主要な入院理由である可能性が高いケースを抽出できるように設計しました。例えば、1つ目の傷病名のみに限定すると、「入院時に敗血症という病名で入院したが、実は背景にGPPがあり、2つ目の傷病名にGPPと記載されているケース」などが除外されてしまうためです。このような形で、適切な患者の抽出方法を検討していきました。ただ、それでも本当にGPPのための入院であるかどうかを確定するのは難しく、電子カルテ情報なども併用したバリデーションが今後の課題であると認識しています。

二宮)宮地先生の臨床の知見やご経験が生きる場面ですね。患者定義の陽性的中率を下げる要因について伺います。患者定義はICD-10コードおよび全身治療(薬剤)とされていますが、「本当は含めたくないのに含まれてしまう」患者さんはいると考えられますか?

宮地)その可能性はあります。まず、今回の定義では ICD-10コード(L40.1:膿疱性乾癬)が記録されていることを条件の一つとしていますが、入院の主目的が必ずしもGPPとは限らないケースがあります。医療資源を最も投入した傷病名の「2番目」までを対象に含める基準にしたため、GPPが主要な入院理由でなくても対象として抽出される可能性は否定できません。

そこで先ほど申し上げたように、全く関係のないがんの手術などによる入院については、除外基準を設けて対応したという流れになります。そのため、完全に無関係な患者が多く含まれるケースは回避できると考えています。

二宮)次に、患者定義の感度が下がる要因についての質問なのですが、「本当は含めたいのに漏れてしまう」患者さんはいますか?

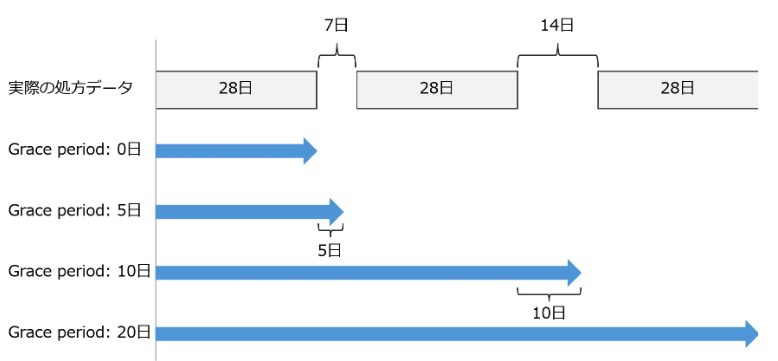

宮地)はい、その可能性も考えられます。例えば、軽症のため入院が短期間で終了した患者さんは、DPCデータ上に薬剤情報が記録されない可能性があります。また、外来で3ヶ月分処方された薬を院内でも使用した場合は「外来処方」として扱われるため、DPCデータには反映されておらず定義から漏れる可能性があります。

二宮)研究の対象となった生物学的製剤やステロイドが、GPPとは異なる疾患や合併症に対して使用されている可能性や、それによる影響は考えられますか?

宮地)確認は困難なのですが、薬疹の場合はそもそも診断が誤っている可能性があります。また、GPPではあまり多くないと考えていますが、膠原病の患者さんがもともとステロイドを使用しているケースなども考えられます。

GPPを含む乾癬という疾患自体、膠原病などの自己免疫疾患と合併するケースは一般よりも多いとされています。生物学的製剤は双方の疾患に対しても有効なものを使用するので、それ自体が結果の妥当性に大きな影響を与えるとは考えていません。

二宮)対象患者から「予定入院患者(予定検査及び維持療法)」が除外(exclusion criteria)されていますが、この意図を教えていただけますか?

宮地)診断が既についており、膿疱性乾癬の治療の1つであり透析(G-CAP(顆粒球吸着療法))の治療や関係のない内視鏡手術、検査のための入院などを除外する意図があります。こちらは「予定入院」に関するコードを使用して定義しました。

二宮)対象薬剤を3グループ(生物学的製剤、生物学的製剤以外の経口薬、副腎皮質ステロイド単独)に分けていますが、臨床的にはこの3グループをそれぞれどのように理解・分類されていますか?それぞれの治療に分類される患者特性や臨床的状況、薬剤の使い分け等をお聞きしたいです。

宮地)薬剤の性質や価格、世代などで分類しています。当初はステロイドが主流でしたが、次第に経口薬が使われるようになり、そこから生物学的製剤が登場したという段階を踏んだ分類ですね。

ステロイドに関しては比較的全身炎症の強いケースで使われることと、ステロイドが膿疱化を引き起こすこともあるのではという議論が過去になされていること、私自身があまり使用していなかったという自身の臨床プラクティスを鑑みて分類しました。

生物学的製剤は近年登場した治療法で、非常に注目されています。医療費は高いものの治療効果も高く、重症患者に使用されることが多いため、対象として確認をしたかったという意図があります。

二宮)今回、研究の対象期間としている2010年〜2019年の間に、薬剤や推奨される治療の変化もあったかと思います。その観点から、今回の研究をデザインする上で期間設定の別の選択肢、あるいはサブグループに分けることなどは検討されましたか?

宮地)結果的に、研究期間を前半(2010〜2014年)と後半(2015〜2019年)に分けました。これは2010年ごろから生物学的製剤が使われるようになり、2015年にIL-17(インターロイキン-17)阻害剤が上市されたという流れを考慮したもので、IL-17の登場前後で分けてテーブルに記載したという形です。

Results&Discussion:結果と考察

二宮)Table 3で、生物学的製剤のグループは他の治療グループに比べて入院中の死亡率(In-hospital mortality)や入院中の有病率(In-hospital morbidity)が低いという結果が出ていますが、その結果に影響を与える可能性のあるバイアスは何が考えられましたか?

宮地)死亡率や有病率が低く出る要因としては2つあります。1つ目が、生物学的製剤の患者は若いケースが多いことです。一般的に若い患者は予備力があり、重症化しにくいため、結果的に死亡率や有害事象が低く出る可能性が考えられます。

2つ目が、TNF阻害剤などの生物学的製剤は、特有の副作用の報告があるため、使用前に各種スクリーニングが実施されます。そのため、治療する前の身体的状態が良好な患者に使われることが多いことも考えられます。

二宮)同様に、Table 3で、生物学的製剤のグループは在院期間(Length of stay)が他の治療グループに比べて長いという結果が出ていますが、これにはどのようなバイアスが存在する可能性が考えられましたか?

宮地)在院期間が短くなる要因としては、死亡した患者が多い場合です。死亡によって在院期間が短くなる可能性はありますが、今回は在院死亡は多くないので、そのようなバイアスは該当しないと考えられます。

在院期間が高く出る要因としては2つ考えられるかと思います。1つ目は、重症患者が多く治療が難航した場合、治療に時間がかかり、結果として在院期間が長くなるケースです。2つ目は、生物学的製剤の導入前に検査や治療が行われている場合、最初に経口薬を使用して効果がなかったために、生物学的製剤を導入したケースが考えられます。このような患者は重症度が高く、治療に時間がかかりやすいため、在院期間が長くなる可能性があります。

二宮)生物学的製剤を使用した患者の在院期間(Length of Stay)が他群に比べて長いという結果について、「臨床医は入院初週には生物学的製剤を使わず、まず他の初期治療を試したり、スクリーニング検査を行ったりする傾向がある」との記載がありました。「入院が必要な重症患者に対しては、より早期に生物学的製剤を導入した方が予後が良い」といった仮説やエビデンスは立てられるでしょうか?

宮地)若年患者では、生物学的製剤の安全性は短期的には問題がなく、また死亡率も低いことから、積極的な早期導入のメリットがある可能性は考えられます。

特にIL-17阻害剤については、TNF阻害剤と比較して一般的には安全性が高いと言われており、高齢患者にも適用可能であると考えられています。こうした点を踏まえると、入院を要する重症患者に対しては、今後は結核等の除外が不要な生物学的製剤(IL-17阻害剤)をより早期に導入することで、在院期間の短縮や予後の改善につながるという仮説は立てられると考えています。

二宮)対象とした入院が初回なのか、あるいは増悪や再発によるものなのかを判別できないことは、本研究にどのような影響を与えると考えられますか?

宮地)初回入院の場合、診断が確定していないことが多いため、診断をつけるまでに入院期間が長くなったり、治療方針が定まらず様々な治療が試される可能性があります。この点が研究データのばらつきの要因となるかもしれません。また、入院前の治療の影響を評価することが難しくなるため、治療効果の分析にも影響を与える可能性があります。

一方で、増悪や再発による入院であっても、治療変更が必要な重症度の患者が対象となっているため、重症度の高い患者が一定数含まれていると考えられます。この点から、たとえ初回入院か増悪入院かの区別が難しくても、全体として重症患者の治療傾向を反映したデータとして一定の信頼性を確保できるのではないかと考えています。

二宮)臨床経験や先行研究を踏まえて研究をデザイン・解析し、その結果を見て一番意外だったことはなんでしょうか?

宮地)研究結果としては、想定通りの結果が得られたと感じています。例えば、IL-17を使用しても安全性に大きな問題がないことや、生物学的製剤が効果的であることは予想通りでした。ただ意外だった点は、死亡率が予想よりも低かったことです。過去には死亡率が30%程度だったと聞いていたのですが、今回の結果ではその数字がかなり低かったのです。これは、新たな薬剤の導入が効果的である可能性が高いと思うので、医学・薬学の進歩の重要性を改めて実感しました。

二宮)研究を振り返ってお話しいただきましたが、仮に宮地先生がもう一度同じ研究を実施するとしたら、どのようなところを工夫してみたいと考えられますか?

宮地)こうして振り返りながら話していると、いろいろな点で工夫の余地があるなと感じます。例えば、対象とする患者の範囲を広げることなどですね。DPCデータベースの中でももう少しインクルージョン・エクスクルージョンの基準を厳密に設定し、より純粋な患者群を対象にすることや、感度分析を実施することを検討したいですし、現在では治療薬の選択肢もさらに増えていますので、最新の治療状況も改めて検討してみたいとも思います。

また、個人的には、こうした研究を後から簡単にアップデートできる仕組みがあると良いのではないかとも感じています。時間をおいて同じ研究を行えば、使用される薬剤や治療成績が変わる可能性が高く、それを追跡できる仕組みがあるとより価値のある研究になるはずです。こうしたアップデートを学会などが主導して推進することも、今後重要になってくるのではないかと思います。

二宮)テクニカルなところというよりは、学会の方針やオペレーションの面でしょうか?

宮地)はい。どの分野でも共通だとは思うのですが、例えば何かしら影響力のある研究が世に出て使われて終わり、ではなく、後にそれがアップデートされていくようなイメージですね。せっかくデータベースがあって、日本から研究で役立つものがあるのであれば、ずっと更新し続けていくことも大切なのではないかと考えています。

まとめとメッセージ

二宮)今後の展望として、様々な研究手法がある中でどのような状況や目的、方向性でデータベース研究を活用していきたいとお考えですか?

宮地)大きく3つあります。1つ目は薬剤間の比較です。実臨床では、様々な文献を参考にしながら治療方針を決めていますが、本当に重要な薬剤間の比較は、データベース研究を活用することでより客観的に評価できると考えています。

2つ目が、今回のGPPのような希少疾患の研究です。 希少疾患については、レジストリがあればそれを活用するのが理想的ですが、レセプトなどのデータとレジストリが連携していると、さらに有用な分析が可能になると思います。特に希少疾患は症例数が限られるため、こうしたデータの統合が一層重要になると考えています。

3つ目が、皮膚科領域特有の課題解決です。皮膚科領域では疾患の重症度をデータベースから取得するのが難しいことが多く、データベース研究を実施することが難しい疾患が多いと思います。カルテデータと連結したり、何らかの方法で皮膚疾患の重症度を数値化した上で、データベースで活用できるようになれば、より実臨床に役立つ研究ができるのではないかと考えています。

3年前(2022年)に実施した研究を振り返って、色々な気づきがありました。今後より一層良い研究ができるよう努力していきたいと思います。

二宮)宮地先生、ありがとうございました。

本記事に関するアンケートのお願い

記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。

よろしければ、記事に関する簡単なアンケートへのご回答をお願いいたします。

いただいた回答は、宮地秀明先生に直接共有させていただきます。

コメント