はじめに

2024年4月、医療情報を利用した研究開発を促進するための改正次世代医療基盤法が施行されました。この改正の大きな柱の一つが、仮名加工医療情報の作成および提供を可能とする制度の創設です。

これまで医療データの利活用は、個人情報保護の観点から慎重な取り扱いが求められ、研究で利用できるデータには多くの制約がありました。しかし、今回の法改正により、国の認定を受けた認定仮名加工医療情報作成事業者(以下、認定作成事業者)が医療機関等から得たデータを個人を特定できないように加工し、同じく国の認定を受けた認定仮名加工医療情報利用事業者(以下、認定利用事業者)が研究開発に活用できる仕組みが整いました。

この新しい制度は、製薬企業やアカデミアにとって、RWD(リアルワールドデータ)を用いた研究の可能性を大きく高めるものです。本記事では、仮名加工医療情報とは何か、認定利用事業者になるメリットや具体的な道のりについて解説します。

仮名加工医療情報とは

仮名加工医療情報とは、「他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように医療情報を加工して得られる個人に関する情報」と定義されています。

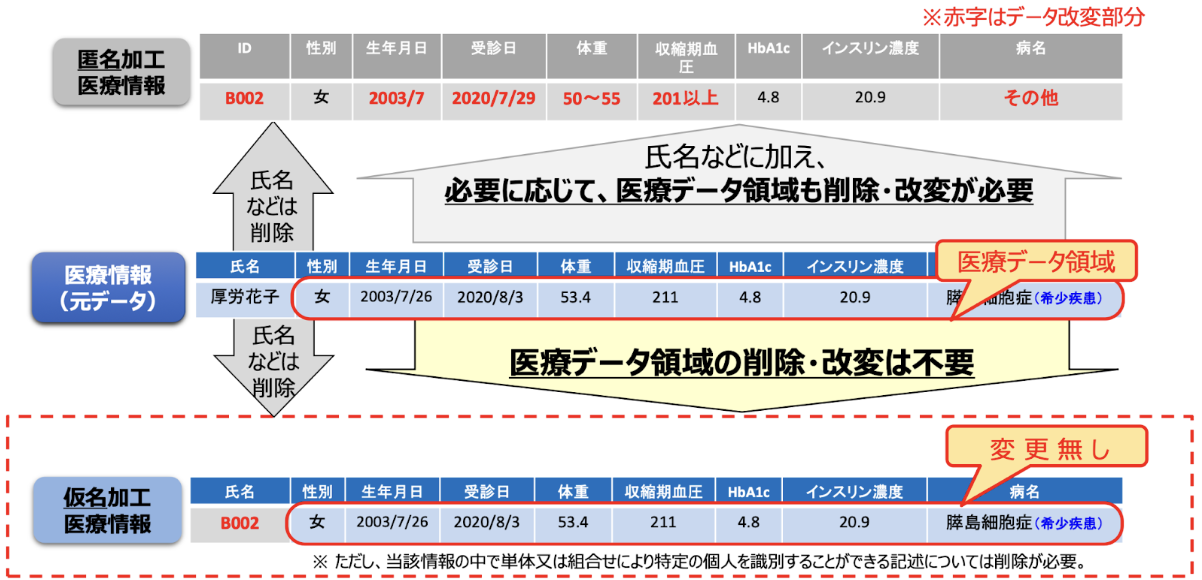

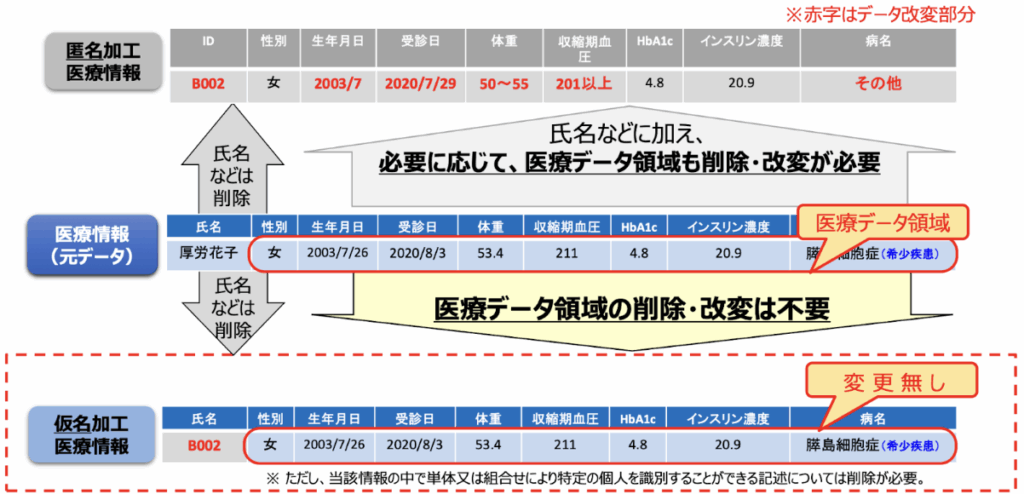

従来の制度から利用可能であった匿名加工医療情報では、氏名などの個人識別情報に加え、希少疾患名や特異な検査値などの情報も、個人特定のリスクを減らすために削除されたり、数値を丸められたりしていました。

一方、仮名加工医療情報は、氏名等の直接的な識別子は削除するものの、希少疾患名や特異な検査値などを改変せずにそのまま保持できるのが最大の特徴です。これにより、情報の粒度が高いデータセットを用いて、より精緻な分析を行うことが可能になります。

さらに、薬事申請への活用が可能になった点も大きな特徴です。仮名加工医療情報は原則として第三者提供が禁止されていますが、例外として、医薬品や医療機器の承認申請のために、PMDA(医薬品医療機器総合機構)やFDA(米国食品医薬品局)といった国内外の薬事審査当局へ提出することが認められています。これにより、審査当局による信頼性調査の際に、認定作成事業者が元の医療情報に遡って照会に応じることが可能になっています。

認定仮名加工医療情報利用事業者(I型とII型)

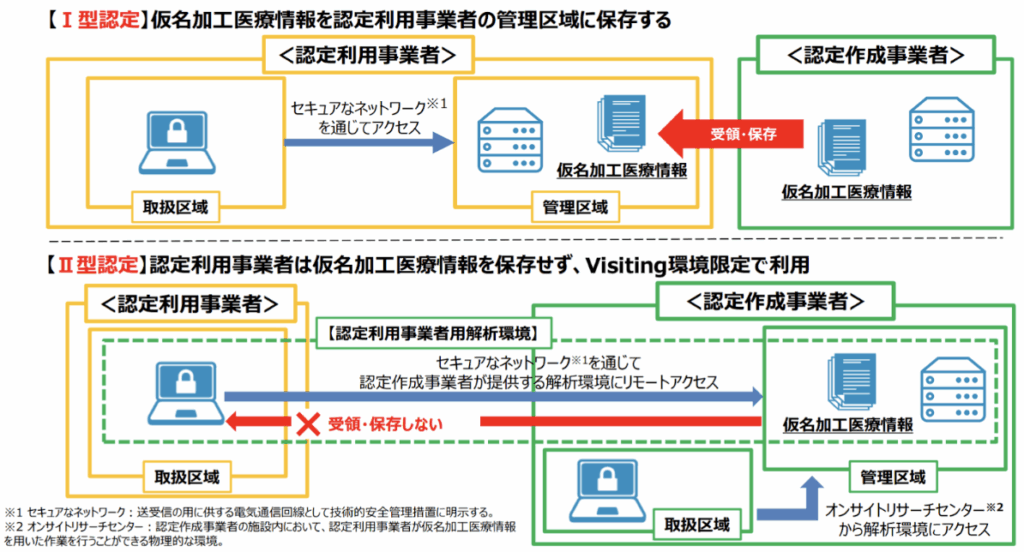

仮名加工医療情報は質の高い情報である一方、個人情報保護の観点から、その取り扱いは国の認定を受けた利用事業者に限定されます。この認定には、データの利用環境に応じて「I型」と「II型」の大きく2つの類型があり、自社の状況に合わせて選択する必要があります。

I型は、提供された仮名加工医療情報を自社が整備した安全な管理区域(オンプレミスまたはクラウド)に受領・保存して利用する形態です。自社の環境で柔軟なデータハンドリングが可能ですが、非常に厳格な安全管理体制が求められ、認定審査のハードルも高くなります。

一方、II型は、仮名加工医療情報を自社環境で保存せず、認定作成事業者等が整備したビジティング環境(オンサイトやリモートアクセス)において分析する形態です。自社でデータを保管する必要がないため、求められる安全管理措置の要件が緩和され、比較的認定を取得しやすいのが特徴です。

認定申請時に記載する利用目的は、研究の対象とする個別の疾患や薬剤の名称を具体的に記載する必要は必ずしもなく、広範な記載に留めておくことで問題ありません。認定取得時に申請書に記載した利用目的の範囲内であり、かつ安全管理体制に変更がないのであれば、その範囲において複数の研究プロジェクトを実施することは可能となっています。なお、製薬会社がCRO(開発業務受託機関)と共同で仮名加工医療情報を利用する場合、双方が認定利用事業者の認定を受けている必要があります。

申請の流れと要件

認定は研究者単位ではなく、大学や企業等の法人単位で取得します。認定の基準として特に重要なのが、I型/II型の利用形態に応じた安全管理体制の構築と運用です。これには、データの管理・取扱区域におけるリスク分析と、それに応じた安全対策の実施が含まれます。安全管理体制の構築と運用は、IT・システム、法務、総務といった関連部署を巻き込んだ全社的なチームで取り組むことが不可欠です。

【STEP 1】申請準備

- 認定作成事業者への相談:入手したい仮名加工医療情報や利用形態(I型/II型)、必要な手続きについて事前に相談します。

- 社内体制の整備:認定要件を満たすため、研究開発責任者や安全管理責任者の配置、取扱者名簿の作成、安全管理措置に関する規定の策定など、仮名加工医療情報を適切に利用する体制を整備する必要があります。

- 認定申請書類の作成:認定作成事業者と相談の上、申請書類の準備を行います。詳細は内閣府のウェブサイト「健康・医療」に掲載されている利用事業者申請に関する書類を参照してください。

【STEP 2】 審査

- 申請書類の提出と審査開始:準備が整ったら、認定申請書類を提出します。新規認定の申請には、15万円の登録免許税の納付が必要です。

- 主務府省の審査:仮名加工医療情報を利用の利用能力や、安全管理措置を講じる能力等の観点で審査が行われます。

- 新規認定にかかる標準的な審査期間は、I型で4ヶ月、II型で2ヶ月とされています。

審査に通過すると、国から認定証が交付されます。実際に仮名加工医療情報を用いた研究プロジェクトを行う際には、利用を希望するデータについて認定作成事業者と相談し、認定作成事業者が設置する審査委員会において、利用の内容が倫理的・科学的に妥当であるか等の観点で審査が行われた上で、データが提供されます。

さいごに

認定利用事業者になることで、これまでアクセスできなかった、より情報の粒度が高い医療データを用いた研究が可能になります。さらに現在、認定作成事業者が作成した仮名加工医療情報とNDBなどの公的データベースの連結を可能にする法案が審議中であり、仮名加工医療情報を活用した研究のニーズが今後拡大する可能性があります。

この記事をきっかけに、ぜひ社内で認定利用事業者になることのメリットや要件を整理し、本格的な検討を始めてみてはいかがでしょうか。

認定取得に向けた準備や制度理解の整理、取得後の研究戦略など、ちょっとした壁打ちから本格的な伴走までお気軽にデータックにお声がけください(ご相談・お問い合わせはこちら)。