はじめに

RWD(リアルワールドデータ)を用いた医薬品に関する研究では、「医薬品の定義」が研究の信頼性を左右します。RWD研究では通常、「医薬品コード」を用いて対象患者集団や曝露・アウトカムを定義します。そのため、対象薬剤を正確に特定するためには、適切な「医薬品コード」の選択が不可欠です。

しかし、日本にはYJコードや薬価基準収載医薬品コードなど様々な医薬品コードがあり、それぞれ目的や構造が異なります。医薬品コードの選択の誤りは、解析対象のズレや、結果の推定値の過小または過大評価につながるといったリスクが生じます。

この記事では、主要な医薬品コードの概要と使用の際の「注意点」を整理し、最適なコード選択のための考え方をご紹介します。

RWD研究で陥りやすい、医薬品コードに関連した落とし穴

よくある落とし穴

RWD研究支援を専門とする私たちデータックが、データベース研究の実務で経験してきたさまざまな落とし穴を整理してみました。

- 必要なコードを漏らす

- 対象薬剤を漏らした場合、作成したコードリストを専門家レビューを実施しても検知しづらく、厄介です。

- 余計なコードを含める

- WHO-ATCコードなど大きな分類のコードをkeyとして使った場合、対象外薬剤を含めてしまうことがよく発生します。

- コード体系を混合したり、間違えたりしてしまう

- 「WHO-ATCコードとEPHMRA-ATCコード」「薬価基準収載医薬品コードとYJコード(個別医薬品コード)とレセプトコード(レセプト電算処理システム用)」が取り間違いされることがあります。

- データベースごとのコード体系の違いを軽視してしまう

- 各データベースごとに特徴があることがあり、うっかりミスをしてしまうことがあります。

- 年数経過に伴う、コードの変更や更新漏れ

- 「近年上市した薬剤にコードが割り振られていない」「ガイドラインやコード体系自体が更新された」「販売名や会社の変更によりコードが変わった」「参照したマスタに更新漏れがある」など、様々な落とし穴があります。

落とし穴を回避するための基本的方針

上記の落とし穴を回避するために、下記のような方針が大切となります。

- 様々な医薬品コードの特徴を理解すること

- 利用するデータベースで管理されている医薬品コードを確認してから、研究計画や業務フロー整備に着手すること

- 「医薬品コードの選択フロー」や「作成した医薬品コードリストのレビュー」を含む、コードリストの作成手順を定めておくこと

- コミュニケーションや研究計画書等の文書において、医薬品コードの名称を明確にすること

- 解析後のQuality Controlを通じて、致命的なコードの間違いを検知できるようにすること

RWD研究で用いられる主な医薬品コードと特徴

医薬品コードは、「それぞれの目的」に応じて設計されています。例えば、WHO-ATCコードはWHOが統括管理する国際的な統計を取るために考案された薬品の分類をするために設計されています。目的が異なれば、情報の粒度や分類基準も異なり、同じ薬剤でもコードの切り方が変わります。

以下にそれぞれのコードの目的、情報の粒度、使用する際の注意点をまとめました。

WHO-ATCコード

- 概要

- 世界共通の基準で医薬品を分類し、国際的な医薬品の利用状況の調査や、疫学研究に活用することを目的として、WHOが解剖的、治療的、薬理的背景から最大7桁で設計されています。

- 注意点

- 同一の成分が複数分類に属する場合があり、一つのWHO-ATCから抽出したい薬剤を定義すると漏れたり、意図しない薬剤が抽出されることがあります。

- 例えば、「アスピリン」を定義したい場合、解熱鎮痛薬「N02BA01」、抗血小板薬「B01AC06」、局所口腔治療薬「A01AD05」の3つのWHO-ATCがあり、いずれか一つで定義した場合、抽出したい薬剤が漏れる可能性があります。

- その他に意図しない品目が抽出される例としては、C05BA「局所用静脈瘤治療薬」で抽出した場合、保湿剤であるC05BA01のヘパリン類似物質外用薬も抽出されます。

- 近年上市した薬剤には7桁コードが割り当てられていない場合やガイドライン改定によりコードが変わっている場合があります。

- 同一の成分が複数分類に属する場合があり、一つのWHO-ATCから抽出したい薬剤を定義すると漏れたり、意図しない薬剤が抽出されることがあります。

EPHMRA-ATCコード

- 概要

- 主にヨーロッパ市場における医薬品の販売動向分析や、製品間の薬効を比較することを目的に、欧州医薬品市場調査協会(EPHMRA)が解剖的、治療的、薬理的背景から最大4桁で設計されています。

- 注意点

- 「EPHMRA ANATOMICAL CLASSIFICATION GUIDELINES 2025」のとおり、本来は最大4桁ですが、DBベンダーによっては0を挿入されている場合があります。例えば、N4AではなくN04Aとマスタに記載している等の処理を行っています。そのため、使用するDBでどのようなデータが格納されているかを確認する必要があります。

- 現場でよくあるコミュニケーションエラーとして、どちらのATCのことを指しているかわからなくなることがあります。WHO-ATCと異なる大分類が与えられている品目も存在するため、どちらのATCコードで定義しているかを明確にしてコミュニケーションする必要があります。

薬価基準収載医薬品コード

- 概要

- 公的薬価制度での価格管理・費用計算を目的に厚生労働省によって薬効分類、成分、剤形、規格をもとに官報での薬価基準の告示名称 1つに対して12桁のコードで設計されています。基本的には7桁が成分名に相当する情報になっています。

- 注意点

- こちらのコードはATCのコードと異なり、同一会社が販売する同一有効成分の医薬品であっても、販売名の変更などが行われると、医薬品に新しい薬価基準収載医薬品コードが付番されることがあるため、経時的な研究を実施する際は特に注意が必要です。

- 統一名収載品目においては、有効成分・投与経路・剤形・規格が同一の一般名称に対して1つの統一されたコードが付与されます。そのため、複数の販売名に対して同一コードが付与されることがあります。

YJコード(個別医薬品コード)

- 概要

- YJコードは品目を管理するため、統一名収載品目についても、それぞれの販売名称に対してユニークなコードが割り振られています。

- 注意点

- 基本的には、薬価基準収載医薬品コードと同様でコードが変更する場合があるので、経時的な研究を実施する際は注意が必要です。

- YJコードは同成分のメーカー違いも同定でき、粒度の高さは強みではありますが、その反面、薬剤のコードリストの作成に時間を要し、定義漏れが生じる可能性があります。

レセプトコード(レセプト電算処理システム用)

- 概要

- 医療機関が保険者に対して診療報酬を請求する際に用いているコードで、医薬品ごとに重複しない9桁のコードで設計されています。

- 実際の研究ではこのコードを用いて一意の医薬品を特定します。

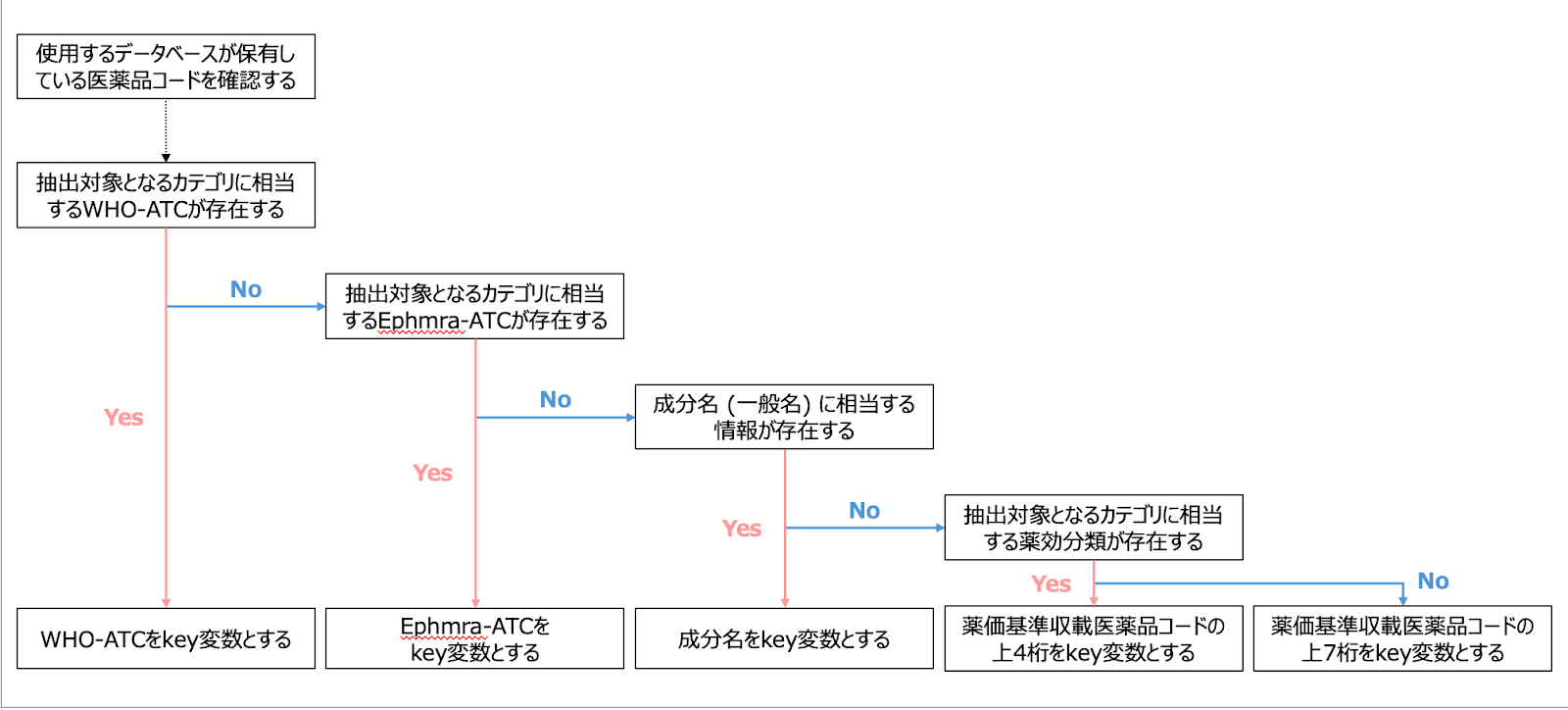

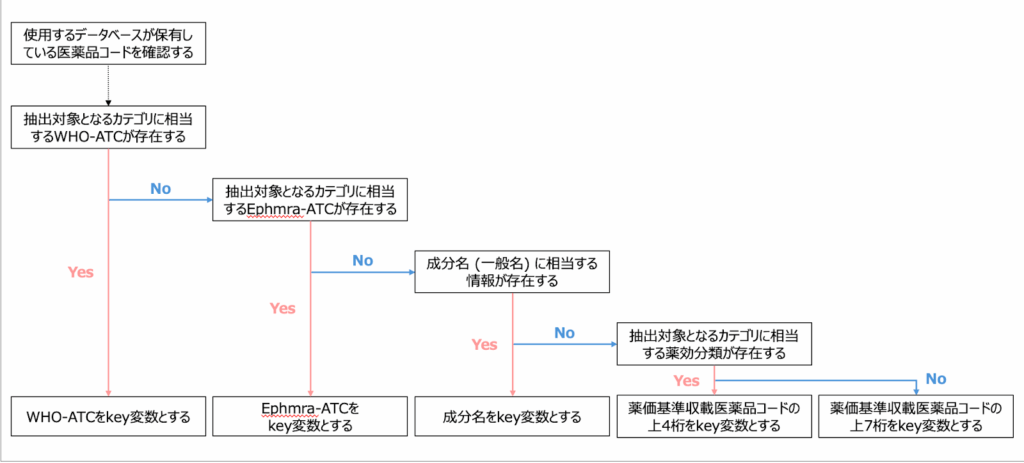

医薬品コードの選択フロー

「結局、どのコードを使えばよいのだろうか?」という疑問が湧いてくる方もいらっしゃるかもしれません。

実際に弊社で使用しているフレームワーク(医薬品コードの選択フロー)の一部をお示しします。

医薬品コード選択フローチャート

このフローチャートは、「国際的に比較可能で、再現性の高い研究」をゴールとしています。「最も国際的・一般的な分類」から順にチェックしていき、使用できない場合はより細かく国内のコードにおりていく構造になっています。

WHO-ATCコードを第一選択とする理由

「最初からYJコードのような詳細なコードで医薬品を指定した方が、正確で良いのでは?」と疑問を感じる方もいらっしゃるかもしれません。私たちが薬効分類レベルのWHO-ATCコードなどから検討を始める理由は2点あります。

- 汎用性と再現性の確保

- 国際標準であるWHO-ATCコードを使えば、他の国や他の研究者による研究結果との比較が容易になります。

- 膨大な作業コストの回避

- もし最初から薬価基準コードやYJコードで医薬品リストを作る場合、薬の規格やメーカーごとに無数に存在するコードを、一つひとつ手作業でリストアップしなければなりません。さらに、薬価改定や販売中止のたびにコードは変更されるため、再現性の担保を保持することが非常に大変です。

また、医薬品コードの使用で最も重要なことは、利用するRWDのデータベースが、どの医薬品コードで管理されているかを確認することです。WHO-ATCコードで研究計画を立てても、データベースにそのコードが含まれていない可能性もあります。

さいごに【資料あり】

RWD研究における医薬品コードの作成は、研究の質の向上だけでなく、研究のプロジェクトのスムーズな進行にも関わります。医薬品コードの選択は単なる作業ではなく、研究の質を左右する非常に重要なプロセスです。

医薬品コードの取り扱いについて、本記事の内容を整理した資料を無料で配布しています。そのまま実務でも使用可能なので、ぜひお役立てください。

> 無料ダウンロード:医薬品コード選定の注意点と回避策・フローチャート(PDF)

また、弊社ではお客様が評価したい医薬品を理解したうえで、各データベースの特性に合わせた最適な医薬品コードを選択し、研究の質の向上に資するご支援をしています。お困りの際は、ぜひ一度ご相談ください(ご相談・お問い合わせはこちら)。

参考文献

- DATA iNDEX-いろいろな医薬品コード, https://www.data-index.co.jp/knowledge/146/, Accessed on 20250818

- WHO-Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification, https://www.who.int/tools/atc-ddd-toolkit/atc-classification, Accessed on 20250818

- KEGG-解剖治療化学分類 (ATC分類), https://www.kegg.jp/brite/jp08303, Accessed on 20250818

- EPHMRA ANATOMICAL CLASSIFICATION GUIDELINES 2025